公正で安心できる職場づくり、その鍵を握る法律とは?

企業の成長には従業員が安心して働ける環境が欠かせません。そこで大きな役割を果たすのが、労働条件や取引に関する法規です。働き方改革などの流れもあり、36協定をはじめとする労働時間管理、最低賃金の確保、雇用形態に合った契約の整備などがより重視される傾向にあります。

これらの法規や制度によって、フレックスタイム制や裁量労働制など柔軟な働き方が可能となり、適切な労働条件を保つための指針が明示されます。また、労働者派遣法(労働者派遣事業法)では派遣先・派遣元双方に責任が課せられ、守秘義務契約などの遵守も企業間取引の信頼を支える要です。契約の形態も派遣契約や請負契約など多様で、それぞれの特徴を理解することが円滑な協業やリスク回避につながります。

こうした法律や契約の基礎知識は、これから就職・転職を控える人にとって実務への理解を深める土台になり得ます。働く環境を整えつつ自身のキャリアを前向きに築くためにも、押さえておきたいポイントといえるでしょう。

学習ポイントをチェック

- 労働時間管理の重要性

36協定やフレックスタイム制、裁量労働制を活用し、生産性と従業員の負担を両立するための方策を検討する - 最低賃金を守る意味

全ての労働者の生活を支え、雇用の安定やモチベーション向上にもつながる基準として機能する - 労働者派遣法で定められる責任

派遣元・派遣先の双方が、契約内容や就業条件を正しく管理する役割を担う - 守秘義務契約と契約類型

情報漏えいを防ぎながら、派遣契約や請負契約など適切な形態で業務を進めるための枠組みを整える

労働環境の整備は、働きやすさだけでなくキャリア形成にも好影響を与えやすいものです。知らなかったでは損をしてしまうリスクもあり得ます。各用語の概要を踏まえたうえで、練習問題にも取り組んで理解を深めてみてください。

このページは以下の「ITパスポート シラバス6.3」学習用コンテンツです。

◆大分類:1.企業と法務

◆中分類:2.法務

| ◆小分類 | ◆見出し | ◆学習すべき用語 |

|---|---|---|

| 6.労働関連・取引関連法規 | (1) 労働関連法規 ① 労働基準法 ② 労働者派遣法(労働者派遣事業法) ③ 守秘義務契約 ④ 契約類型 | 36 協定 フレックスタイム制 裁量労働制 最低賃金 用語例なし 労働者派遣法(労働者派遣事業法) 用語例なし 守秘義務契約 用語例なし 契約類型(派遣契約、請負契約) |

36協定

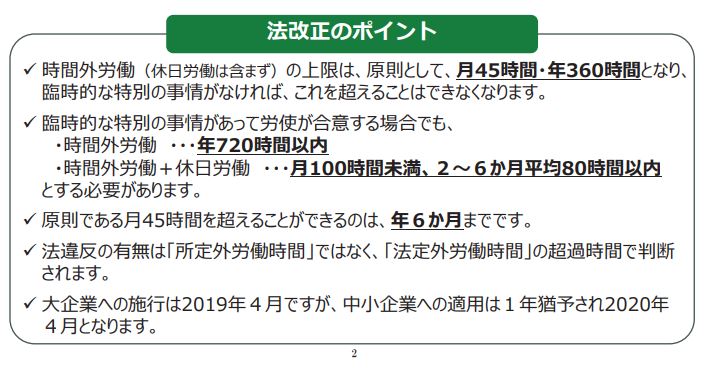

36協定は労働基準法第36条に基づき、使用者と労働組合または労働者の代表が締結する協定です。この協定が締結されると、法定労働時間を超えて労働させることが可能となります。

ただし、協定内容は労働基準監督署に届け出る必要があります。適切な運用が求められ、過労死防止の観点からも重要な役割を果たします。

時間外労働の上限規制わかりやすい解説 – 厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001712381.pdf

36協定に関する学習用問題

36協定を締結する主な目的は何ですか?

36協定の締結時に必要な手続きはどれですか?

36協定が必要とされる労働形態はどれですか?

フレックスタイム制

フレックスタイム制は労働時間を効果的に管理するための制度で、労働者が始業および終業の時刻を自由に選べる仕組みです。一定期間内に定められた総労働時間を満たせば、日ごとの労働時間は自由に設定できます。

コアタイム(必ず出勤すべき時間帯)とフレキシブルタイム(出勤時間を選べる時間帯)を設定することが一般的です。

フレックスタイム制に関する学習用問題

フレックスタイム制の特長として適切なものはどれですか?

フレックスタイム制におけるコアタイムの役割は何ですか?

フレックスタイム制の導入に必要な条件は何ですか?

裁量労働制

裁量労働制は労働時間の管理を成果に基づいて評価する制度です。業務の性質上、労働時間ではなく仕事の成果で評価する方が適している場合に導入されます。

業務ごとにみなし労働時間を定め、労働時間の長さにかかわらず所定労働時間を働いたと見なされます。

裁量労働制に関する学習用問題

裁量労働制が適用される業務として適切なものはどれですか?

裁量労働制における「みなし労働時間」とは何ですか?

裁量労働制の導入に必要なものはどれですか?

最低賃金

最低賃金は労働者に支払う賃金の最低額を法的に保障する制度です。雇用者はこの基準額以上の賃金を支払う義務があります。

最低賃金は地域別や産業別に設定され、毎年見直されるのが一般的です。労働者保護を目的とし、違反があれば使用者に対する罰則が適用されます。

最低賃金に関する学習用問題

最低賃金が設定される主な目的は何ですか?

最低賃金の適用対象はどれですか?

最低賃金が改定される頻度として正しいのはどれですか?

労働者派遣法(労働者派遣事業法)

労働者派遣法は派遣労働者の雇用条件を規定する法律です。派遣労働者は派遣元企業の雇用でありながら、派遣先企業で働きます。

この法律は派遣期間の上限、派遣元と派遣先の契約条件、派遣労働者の待遇改善などを定めています。

労働者派遣法に関する学習用問題

労働者派遣法における派遣労働者の雇用主はどこですか?

派遣期間の上限がある理由として適切なものはどれですか?

派遣元企業が守るべき義務として適切なのはどれですか?

守秘義務契約

守秘義務契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、ビジネス上の機密情報を第三者に漏らさないよう義務付ける契約です。

取引先や開発パートナー間で情報の保護を目的として締結され、契約違反には法的な制裁が科される場合があります。企業間の協力や共同開発など、情報共有が必要な場面で広く活用されます。

守秘義務契約に関する学習用問題

守秘義務契約の主な目的は何ですか?

守秘義務契約が一般的に締結される場面はどれですか?

守秘義務契約に違反した場合の主な影響は何ですか?

契約類型(派遣契約、請負契約)

契約類型には労働に関連する多様な契約形式が存在し、派遣契約と請負契約が代表例です。派遣契約は派遣元企業が労働者を派遣先企業に派遣し、指揮命令は派遣先が行います。

一方、請負契約は業務の完成を目的とし、請負業者が成果物を提供する形で契約が成立します。

契約類型に関する学習用問題

派遣契約と請負契約の違いとして正しいものはどれですか?

派遣契約に関する説明として正しいものはどれですか?

請負契約における主な特徴は何ですか?

アンケート結果の概要はこちら

全ページ一覧

ITパスポート 試験 シラバス6.3を全面網羅した分類一覧です。体系的に全体を俯瞰しながら学習することで頭の中に知識の地図を作っていきましょう。