ビジネスの成功を支える、デジタル活用の最前線

現代のビジネス環境においてデジタル技術の活用は企業成長の鍵を握っています。単に最新のシステムを導入するだけではなくそれをいかに効果的に使いこなし、組織全体のパフォーマンス向上に繋げられるかが、競争力の源泉となるのです。

従業員一人ひとりがデジタルツールを使いこなすスキル、すなわちデジタルリテラシーを高めると同時に、新たな取り組みへのモチベーションを向上させるゲーミフィケーションの導入など、組織全体のデジタル活用を促進する施策が重要視されています。

一方で情報格差を意味するデジタルディバイドを解消し、誰もがデジタル化の恩恵を受けられる環境を整えることも欠かせません。また、導入したシステムが本当に効果を発揮しているのかを費用対効果分析や利用者満足度調査によって定期的に検証し、システムライフサイクル全体を見据えた運用を行う必要があります。場合によっては、レガシーシステムの廃棄・刷新といった、抜本的な改革も検討しなければならないでしょう。

これらの取り組みは将来的にDX人材やITリーダーを目指す人、プログラマーへのキャリア転身やIT・スタートアップ業界への転職を考えている人にとって非常に重要です。変化の激しい現代社会において、組織の成長を支える人材として活躍するための大きな基盤となることは間違いありません。

学習ポイントをチェック

- デジタル変革の時代を生き抜くために

社員一人ひとりのデジタルリテラシーの向上と、組織全体のデジタル活用促進が鍵となる - なぜデジタル活用が重要なのか?

組織の業務効率化や意思決定の迅速化が図られ、競争力を高めることができるため - 効果的なシステム運用とは?

費用対効果分析や利用者満足度調査によってシステムの価値を定量的に評価し、継続的な改善や刷新を行うこと - レガシーシステムが問題となる背景

時代遅れのシステムを使い続けることは、安全性や効率性の低下を招き、組織全体の足を引っ張る要因となるため

デジタル活用に関する理解を深めることで、組織の競争力強化に貢献できる人材へとステップアップすることができるでしょう。用語解説を読み進めながら、練習問題にもチャレンジして理解を深めてみてください。

このページは以下の「ITパスポート シラバス6.3」学習用コンテンツです。

◆大分類:3.システム戦略

◆中分類:6.システム戦略

| ◆小分類 | ◆見出し | ◆学習すべき用語 |

|---|---|---|

| 21.システム活用促進・評価 | (1) デジタルリテラシー (2) 普及啓発 (3) 情報システム利用実態の評価・検証 | デジタルリテラシー ゲーミフィケーション デジタルディバイド 費用対効果分析 メンテナンスコスト 利用者満足度調査 システムライフサイクル レガシーシステムの廃棄・刷新 |

デジタルリテラシー

デジタルリテラシーは業務や日常生活でコンピュータやアプリケーションソフトウェアを効果的に活用する能力を指します。

これには基本的なITスキル、インターネット活用の知識、情報の検索・評価・整理能力、さらにはセキュリティ意識が含まれます。この能力は情報システムを利用する際に重要であり、ビジネス活動や社会生活でのデジタル技術の利活用を支える基礎となります。

デジタルリテラシーに関する学習用問題

デジタルリテラシーに関する説明として最も適切なものはどれですか?

デジタルリテラシーの向上が特に重要である理由は何ですか?

デジタルリテラシーに該当するスキルとして不適切なものはどれですか?

ゲーミフィケーション

ゲーミフィケーションはゲームの要素や仕組みをゲーム以外の文脈に取り入れることで、利用者のモチベーションや行動を促進する手法です。

たとえば、ポイントやバッジ、ランキングシステムなどを用いて、学習や業務の遂行を楽しく、または競争的なものにすることで効果的な行動変容を促します。特に教育、マーケティング、社員教育などで広く利用されています。

マーケターと言われる人種は、演出や仕掛けで通常よりも大きな成果を出すことに喜びを感じるようで、ゲーミフィングやこれに類似する策の研究や実験的な取り組みが大好きなんですよね。

ただこれに終始すると本質的な価値提供からそれていく印象もあるのであくまで、プロモーションエンジンの一つとして意識したいところですね。

ゲーミフィケーションに関する学習用問題

ゲーミフィケーションの主な目的として最も適切なものはどれですか?

以下の中でゲーミフィケーションが最も効果を発揮する場面はどれですか?

ゲーミフィケーションの具体的な手法として適切でないものはどれですか?

デジタルディバイド

デジタルディバイドとは情報技術へのアクセスや利用能力の格差を指します。インターネット環境やITスキルの有無により、社会的・経済的な機会が制限される問題を生み出します。

例えば、地域や年齢、経済状況による格差が典型的です。この問題の解消は、情報社会の公平性や持続可能性にとって重要です。

日本企業のDX推進においては、テクノロジーよりも高齢な経営者層や社会的な壁のほうが大きいとも言われています。これを破壊していき日本のDXを推進したい派も増えていますが業界や業種によってはかなり手ごわいものに感じており当面は大きな課題です。

ITパスポート試験は受かればいいではなく(合格点は低めなのでポイントを押さえて勉強すれば簡単な部類に入る国家資格ですが)DX人材ニーズは今後も非常に重視されていきますので、これをきっかけに学び、実践し続けることがとても重要なはずです。

デジタルディバイドに関する学習用問題

デジタルディバイドがもたらす主な問題はどれですか?

デジタルディバイド解消のための施策として最も適切なものはどれですか?

デジタルディバイドに影響を与える要因として適切でないものはどれですか?

費用対効果分析

費用対効果分析は投資や施策に対して得られる成果と、それに要するコストを比較する手法です。

企業や行政における意思決定の場で、効率的な資源配分や計画の優先順位を決める際に用いられます。主に利益や社会的な効果を定量化して評価し、どの選択肢が最もコストパフォーマンスに優れるかを判断します。

費用対効果分析に関する学習用問題

費用対効果分析の主な目的はどれですか?

費用対効果分析を行う際、特に重要となる要素はどれですか?

費用対効果分析の結果として不適切な解釈はどれですか?

メンテナンスコスト

メンテナンスコストは情報システムや設備を運用し続けるために必要な費用を指します。これには、ハードウェアの保守、ソフトウェアの更新、セキュリティ対策、運用スタッフの費用などが含まれます。

メンテナンスコストを適切に管理することで、長期的な運用の効率化とコスト削減が可能となります。

システムのメンテナンスコストは永続的に発生します。大きくは「新しい技術対応」「継続的なセキュリティ対策」です。

業務システムなどは新しいテクノロジーを必ずしもすぐに必要とはならないものの、セキュリティアップデートは必ず必要で、OS、ミドルウェア、データベース、WEBサーバー、プログラミング言語、関連ライブラリなどがあり、これらはバージョン管理の問題(依存関係)からある程度足並みを合わせてアップデートしていく必要があります。

バージョンを上げると古いものは動かなくなるなど発生しますのでバージョンを上げるに前に十分にテストを行う必要もありここでもコストが発生します。

メンテナンスは必ずしも機能追加するわけではないですが、定期的に必ず発生するものです。

メンテナンスコストに関する学習用問題

メンテナンスコストに含まれるものとして適切なものはどれですか?

メンテナンスコストを適切に管理する目的として適切でないものはどれですか?

メンテナンスコストが高騰する主な要因として適切なものはどれですか?

利用者満足度調査

利用者満足度調査はサービスや製品、情報システムが利用者の期待や要求にどの程度応えているかを評価する手法です。

アンケートやインタビューなどの方法で利用者の意見を収集し、課題を把握して改善策を立案するために活用されます。企業や組織にとって、満足度向上は競争力強化や利用者維持の鍵となります。

利用者満足度調査に関する学習用問題

利用者満足度調査の主な目的はどれですか?

利用者満足度調査で得られるデータの活用例として最も適切なものはどれですか?

利用者満足度調査の実施方法として適切でないものはどれですか?

システムライフサイクル

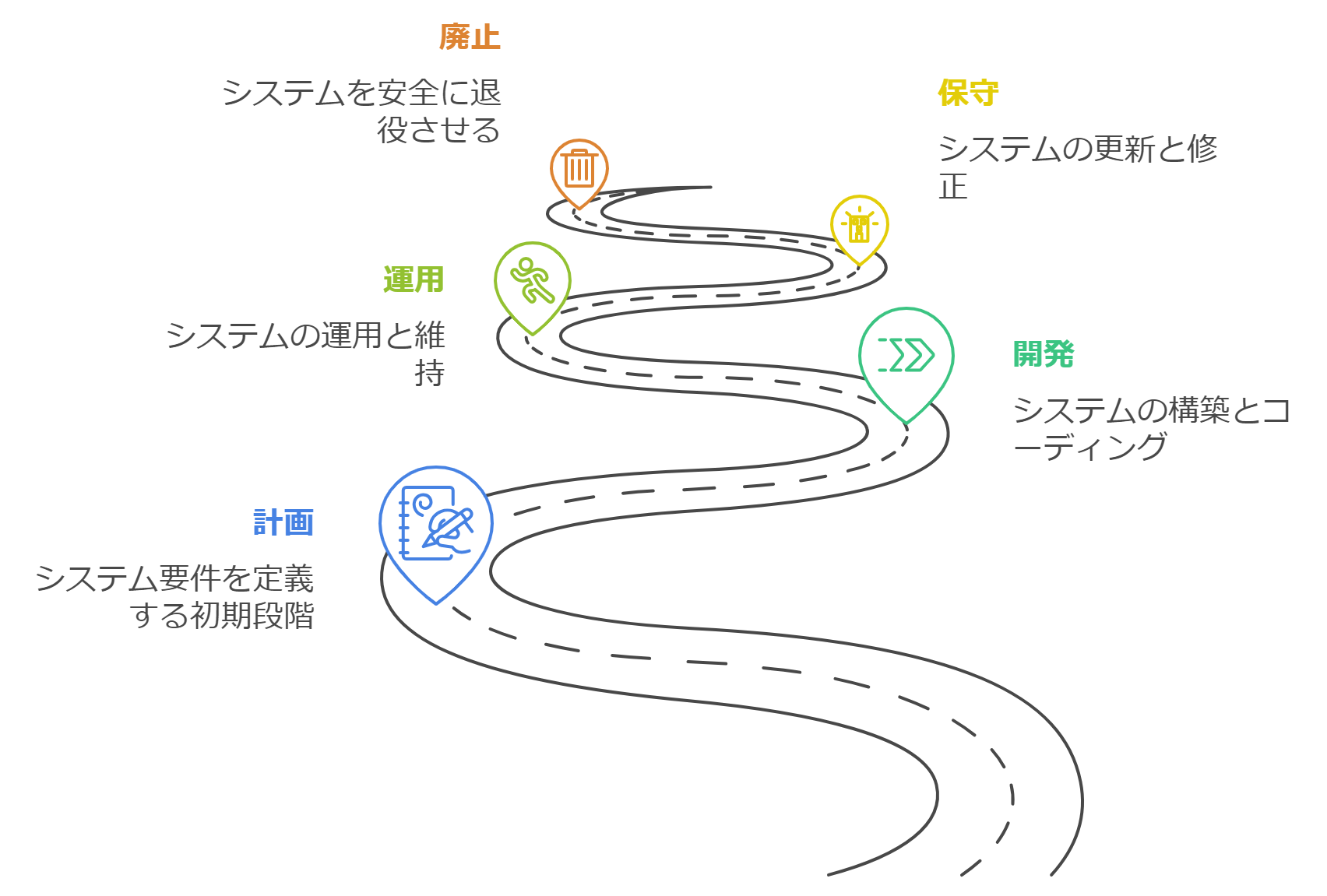

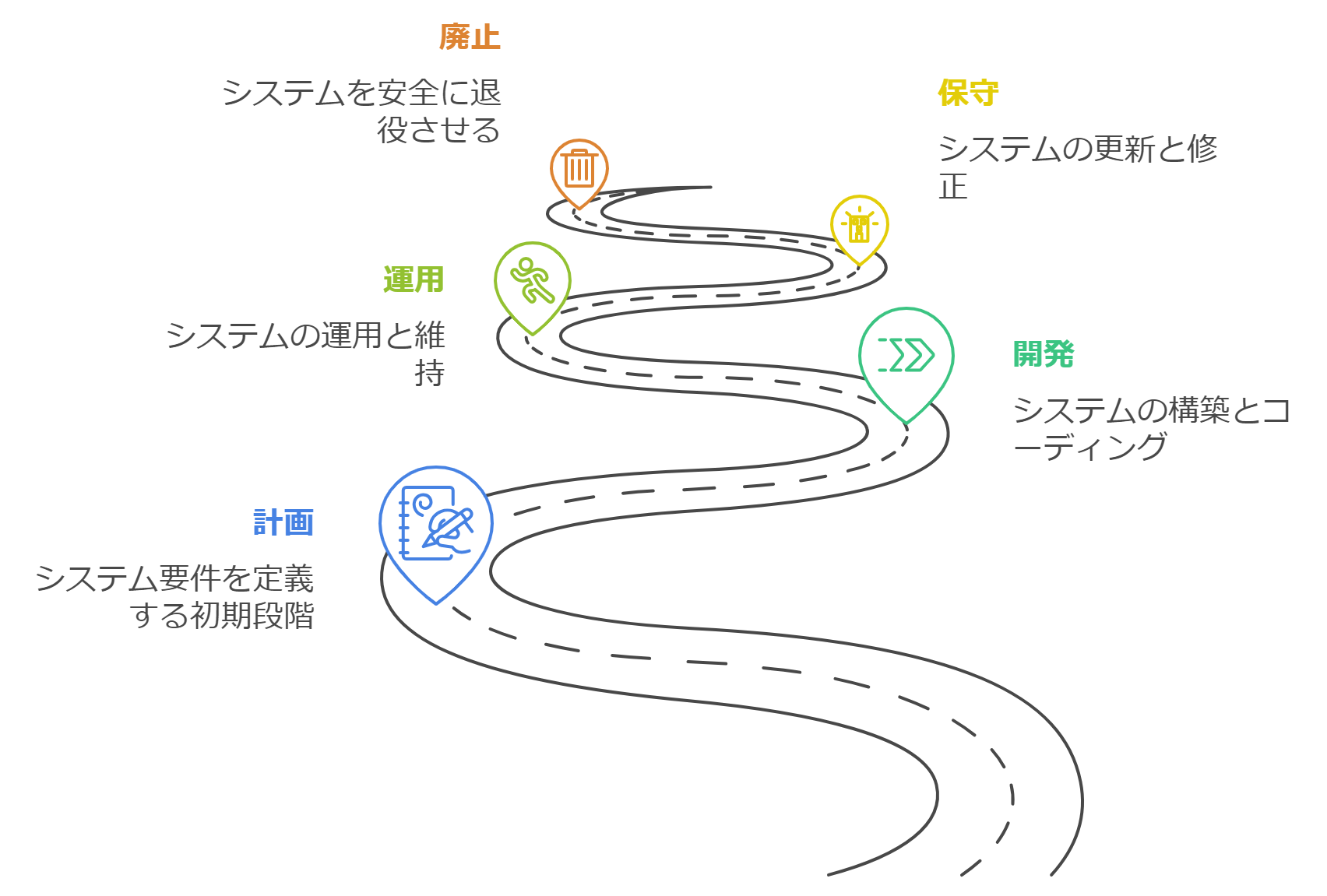

システムライフサイクルとは、情報システムの計画、開発、運用、保守、廃止に至る一連のプロセスを指します。

これを適切に管理することで、システムが効率的かつ効果的に利用され、その寿命を全うするまでのコストやリスクが最小限に抑えられます。ライフサイクル管理はプロジェクト成功の鍵です。

システムライフサイクルに関する学習用問題

システムライフサイクルの各段階に含まれないものはどれですか?

システムライフサイクル管理の主な目的として適切なものはどれですか?

システムライフサイクルの開始段階で行われる作業として最も適切なものはどれですか?

レガシーシステムの廃棄・刷新

レガシーシステムの廃棄・刷新とは、時代遅れとなったシステムを新しい技術に置き換える、または廃棄するプロセスを指します。

これにより、運用効率を向上させ、セキュリティリスクを低減し、ビジネスの競争力を維持することが可能です。ただし、コストや業務影響を考慮した慎重な計画が必要です。

レガシーシステムの廃棄・刷新に関する学習用問題

レガシーシステム刷新の主な理由として最も適切なものはどれですか?

レガシーシステムを廃棄・刷新する際の課題として適切でないものはどれですか?

レガシーシステム刷新の主な方法として適切でないものはどれですか?

アンケート結果の概要はこちら

全ページ一覧

ITパスポート 試験 シラバス6.3を全面網羅した分類一覧です。体系的に全体を俯瞰しながら学習することで頭の中に知識の地図を作っていきましょう。